この記事は限度額適用認定証が何なのか?どんな制度かを簡単にわかりやすくまとめました。

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とあわせて追加された

限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)

どんな制度かまったく知らなかったです。

ある日ぼくは眼の手術で、入院することが決まりました。

高額な医療費の支払いになりそうで心配。

家計が大ピンチになったらどうしよう。

不安だったので調べたら「限度額適用認定証」という制度があるらしい。

説明を読んでもサッパリ理解できず、限度額適用認定証ってなんぞやっ?状態だったのですが申し込みました。

実際に利用して、もっと早くこの制度を知ってればよかったと後悔です。

限度額適用認定証とは

病院窓口で提示をすると、1か月に支払う医療費に上限が決められて

毎月の支払は上限までになります。

上限を超えた分は、その分は支払わなくてよくなります。

通常の3割負担より支払う医療費が少なくなるので、大きな病気や入院のときに認定証を取得するのをおすすめします。

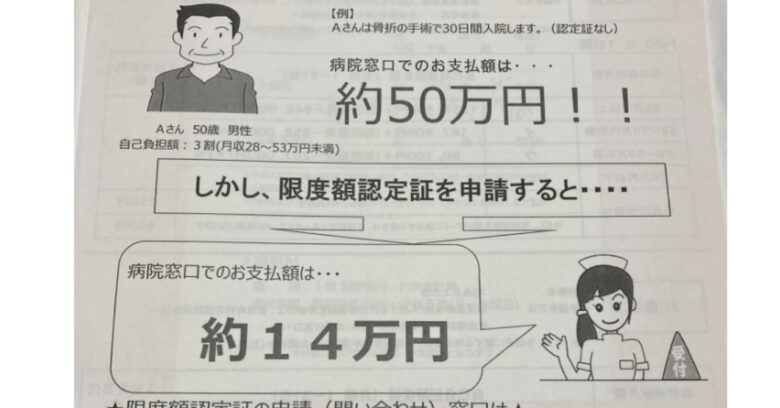

どれくらい金額が減るかというと、入院前に病院からこちらの資料もらいました。

月収28~50万円のAさんが骨折手術で30日間入院した例です。

認定証なしだと、病院窓口での支払い額が約50万円だった場合。

認定証があれば支払い額は約14万円に。

36万円も変わってます。

認定書持ってなかったら恐ろしいくらい大きい差ですね。

限度額適用認定証のメリット

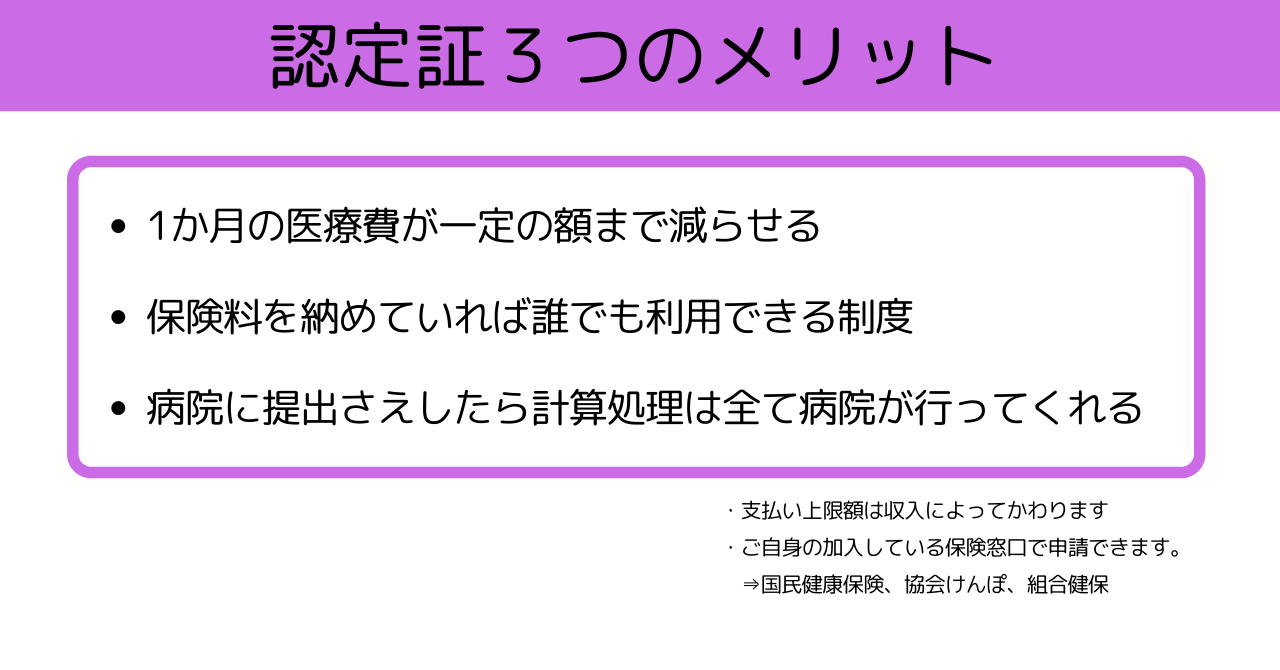

認定証を利用するメリットは、つぎの3つです。

1か月の医療費が一定の額まで減らせる

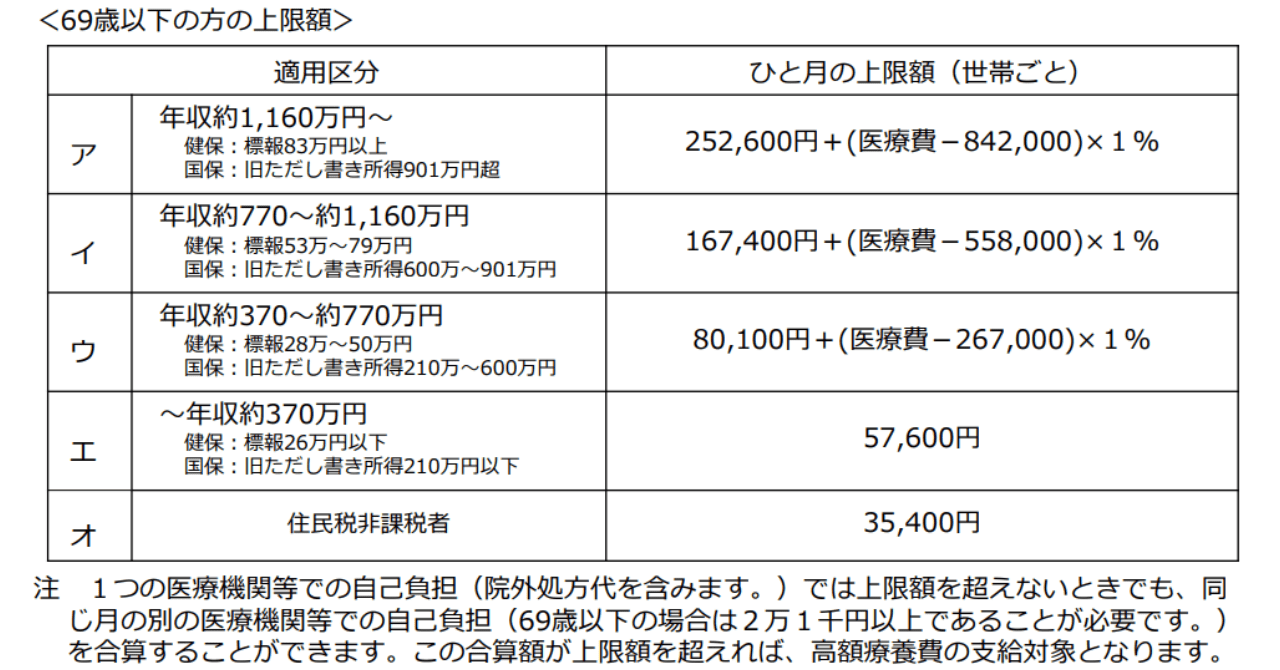

自己負担の限度額は、収入によって変わります。

厚生労働省のホームページより限度額の計算式を添付します。

この厚生労働省の計算式で、ぼくが入院前にもらった病院の資料。

認定証あったら約36万円も医療費減ったAさんのケースを実際に計算してみましょう。

月収によって支払う上限は

80,100円+13,996円で94,096円

食事代は

460円×3食×30日で41,400円

結果、認定証使った支払い額は

上限94,096円+食事代41,400円で135,496円

どこに申請するか?

認定証は、自分の加入している健康保険窓口に申請して発行してもらいます。

保険料を納めていれば誰でも利用できる制度です。

- 個人事業主の場合:住んでる市区町村の国民健康保険窓口

- 会社員の場合:協会けんぽか、組合健保など

加入している健康保険を確認

病院に提出さえしたら計算処理は全て病院が行ってくれる

事前に入院が決まったら、認定証の発行を忘れないようにしたいです。

限度額適用認定証のデメリット

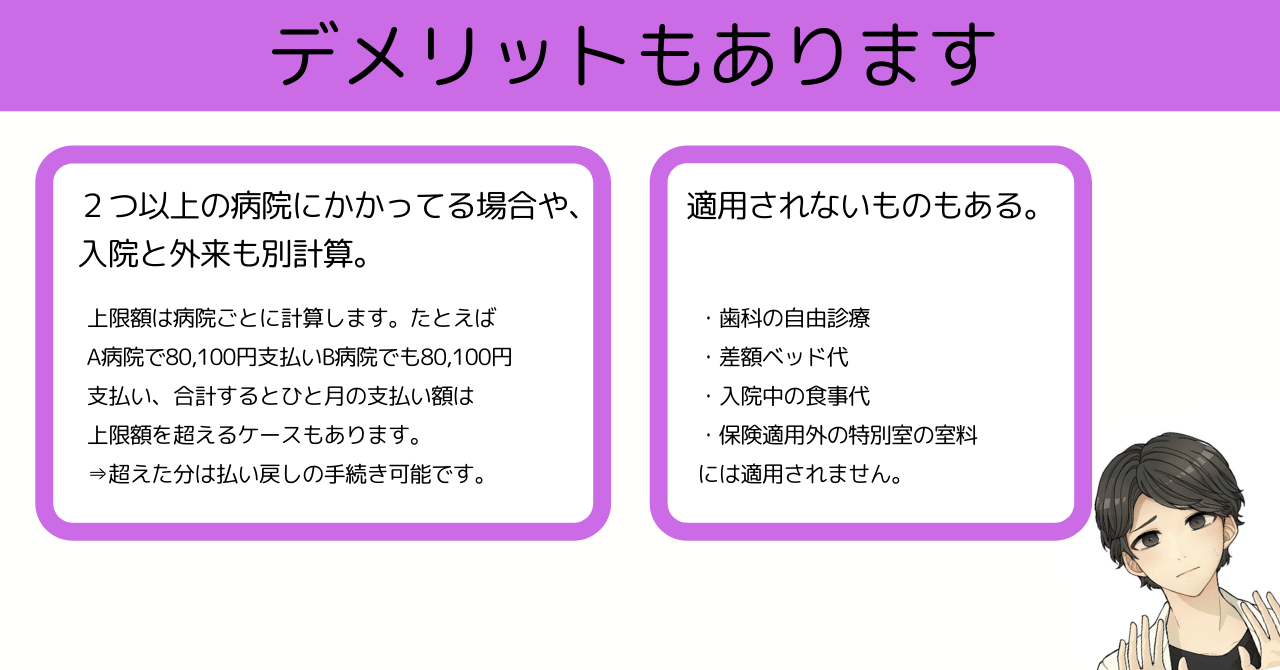

メリットしかなさそうですがデメリットもあります。

つぎの2つのパターンです。

支払い額の合計がひと月の上限を超えることも

- 2つ以上の病院にかかってる場合

- 入院と外来は別

A病院とB病院まとめて限度額とすることは出来ず、それぞれで支払います。

入院や外来も同じくまとめれず支払いの合計額が、ひと月の限度額を超えることがあります。

A病院で80,100円+B病院で80,100円

ひと月支払い合計が160,200円になったり

この場合は加入している健康保険に高額療養費支給申請の手続きをして、払い戻しを受けれます。

- 支払い合計金額が自己負担限度額を超える

- 各病院での自己負担額が21,000円以上

適用されないもの

- 歯科の自由診療

- 差額ベッド代

- 入院中の食事代

- 保険適用外の特別室の室料

には適用されません。

限度額適用認定証は

健康保険組合、協会けんぽ、組合健保

それぞれで手続きが異なることがあります。

医療費が高額になりそうな時は、加入している健康保険のホームページを確認しましょう。

まとめ:限度額適用認定証とは?簡単な計算例と、申請のメリット・デメリット

限度額適用認定証は

支払う医療費が軽減されます。

軽減される支払い額は

収入によってかわります。

認定証は申請が必要なので、入院予定が決まった時には事前に手続きしましょう。

- 1か月の医療費が一定の額まで減らせる

- 保険料を納めていれば誰でも利用できる制度

- 病院に提出さえしたら計算処理は全て病院が行ってくれる

- 2つ以上の病院、入院と外来は別で計算されるので注意

- 適用されないもの

歯科の自由診療、差額ベッド代

入院中の食事代、保険適用外の特別室の室料

手続きはご自身の加入している健康保険を確認しましょう。

個人事業主の場合は住んでる市区町村の国民健康保険窓口。

会社員の場合は協会けんぽか、組合健保など。

医療費の軽減や払い戻しを受けれるのに、手続き自体知らなかったを出来るだけ回避。

しっかり家計を守っていきたいですね。

以上

最後まで読んで頂きありがとうございます。

他にも自分が使ってみて良かったことや、新たに取り組んで良かったことの発見を届けていきます。

それでは、またー